FAU

Ort > Stolberg Kunde > Wiederaufbaugesellschaft Stolberg Datum > 2024 Status > LP 1–8

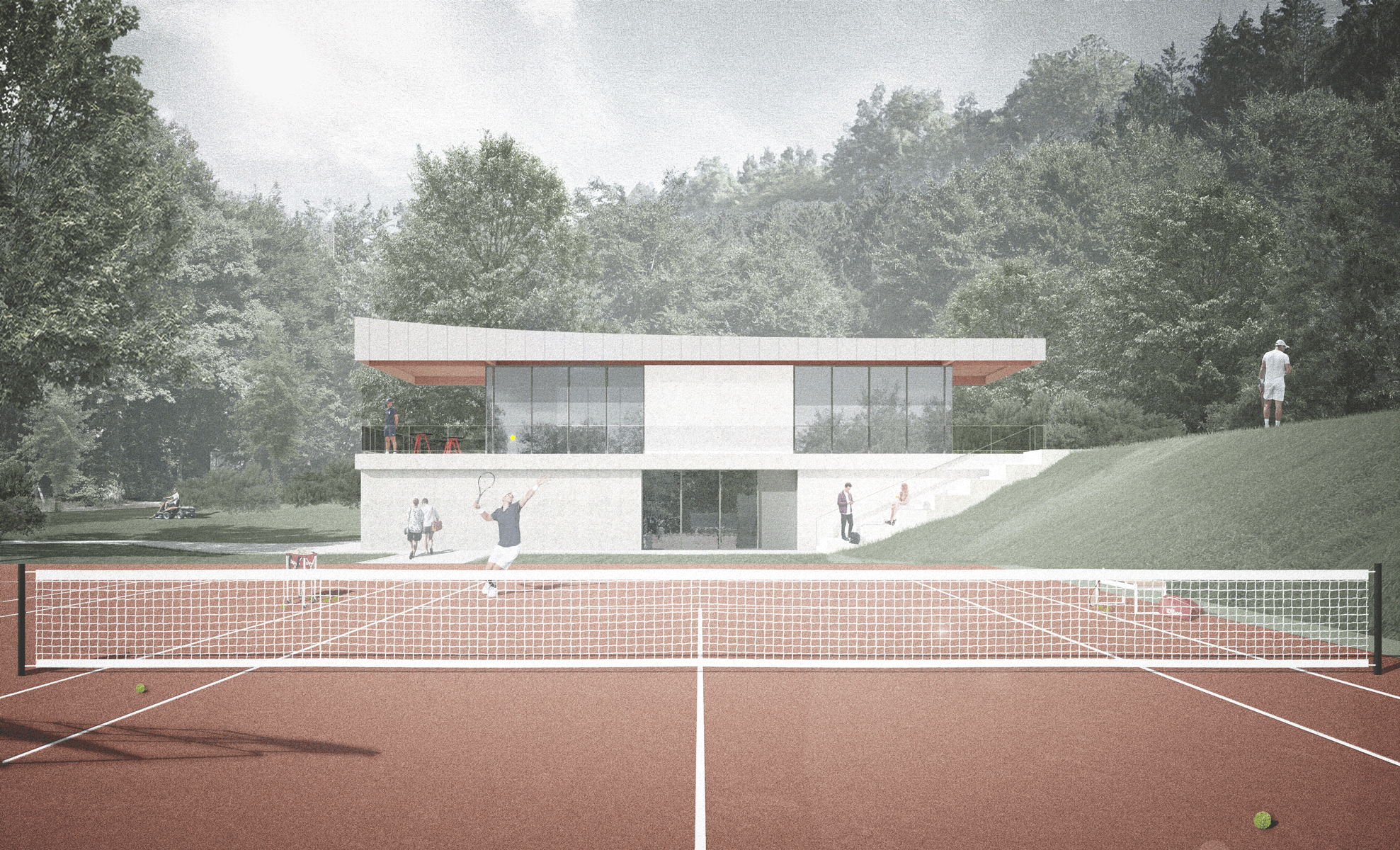

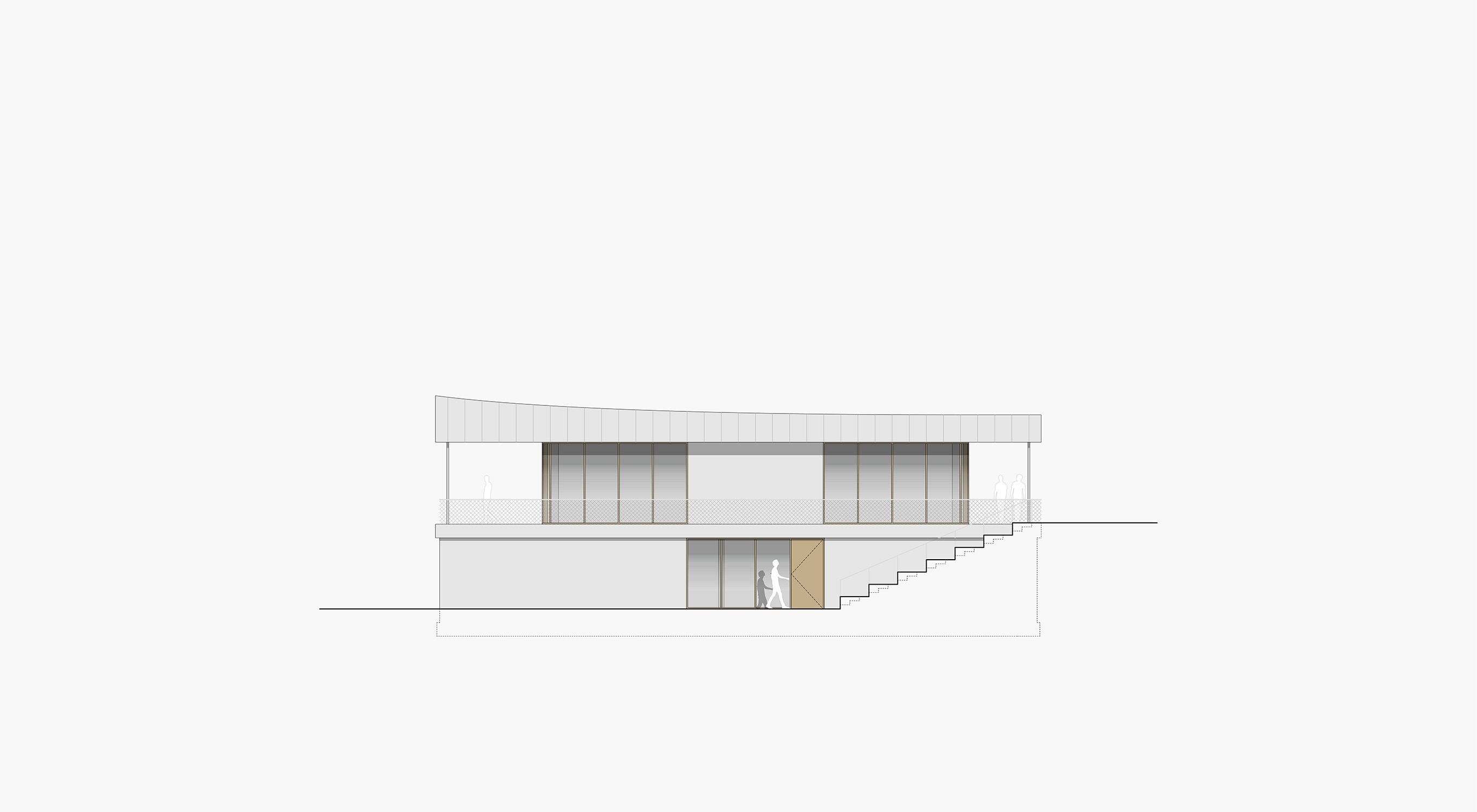

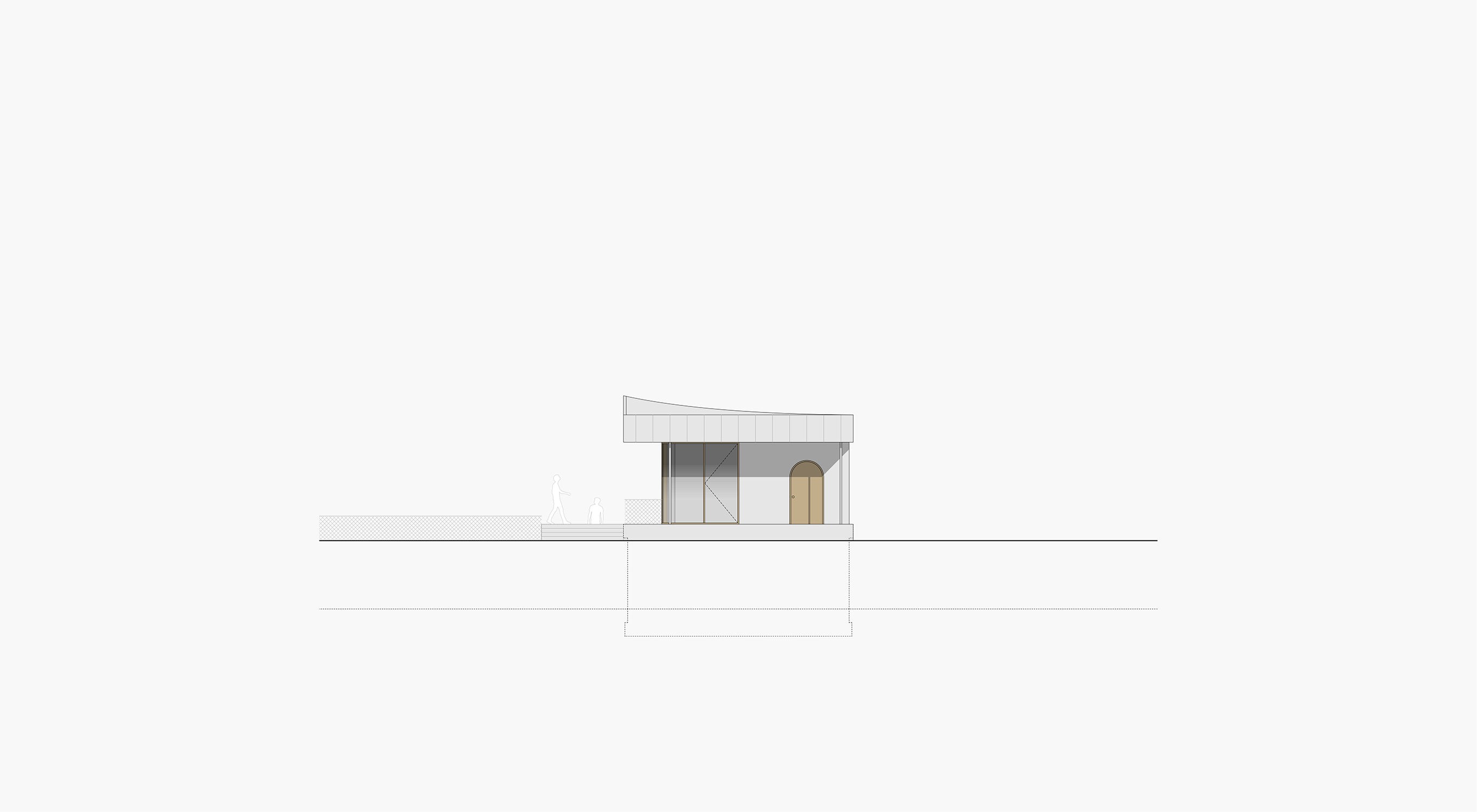

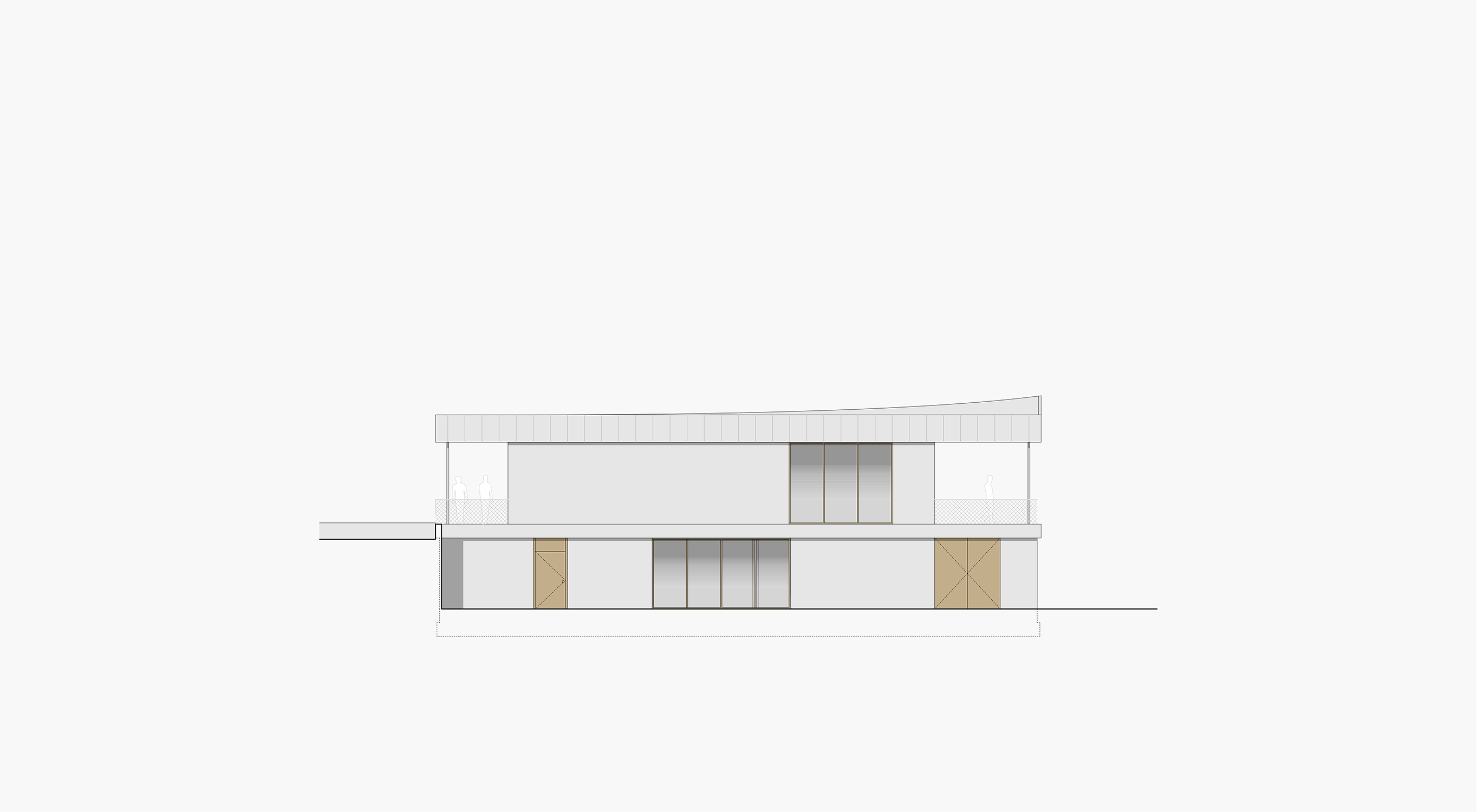

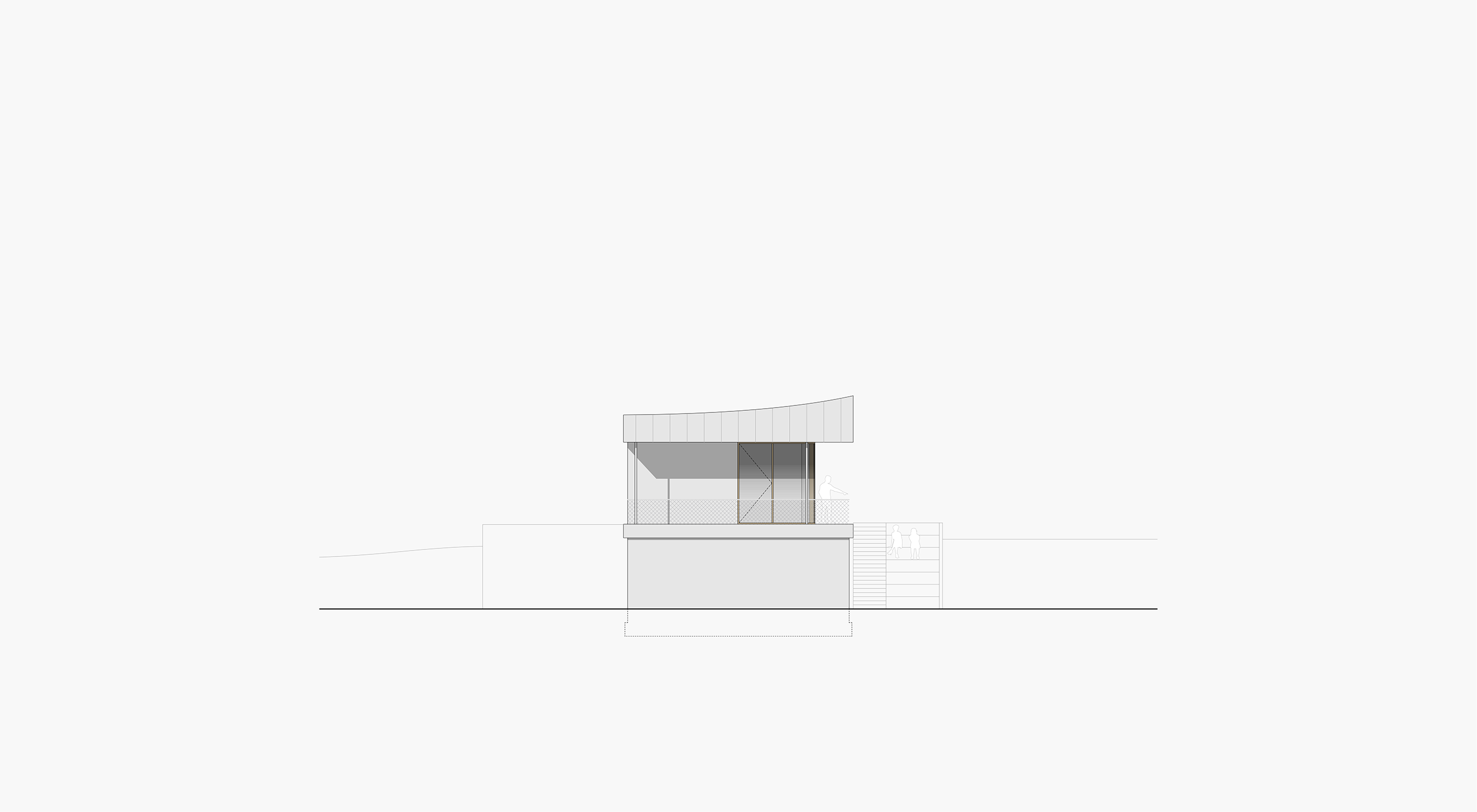

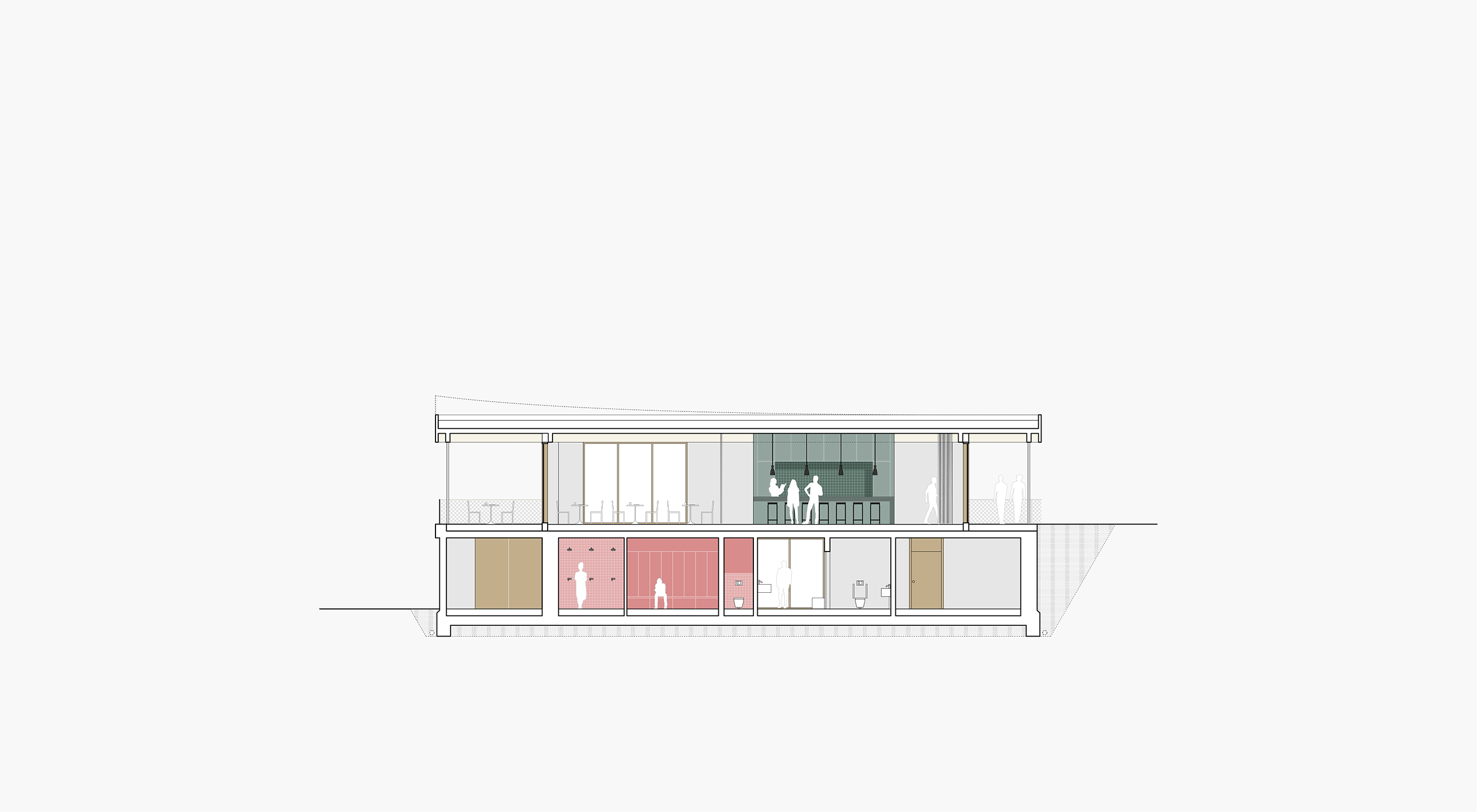

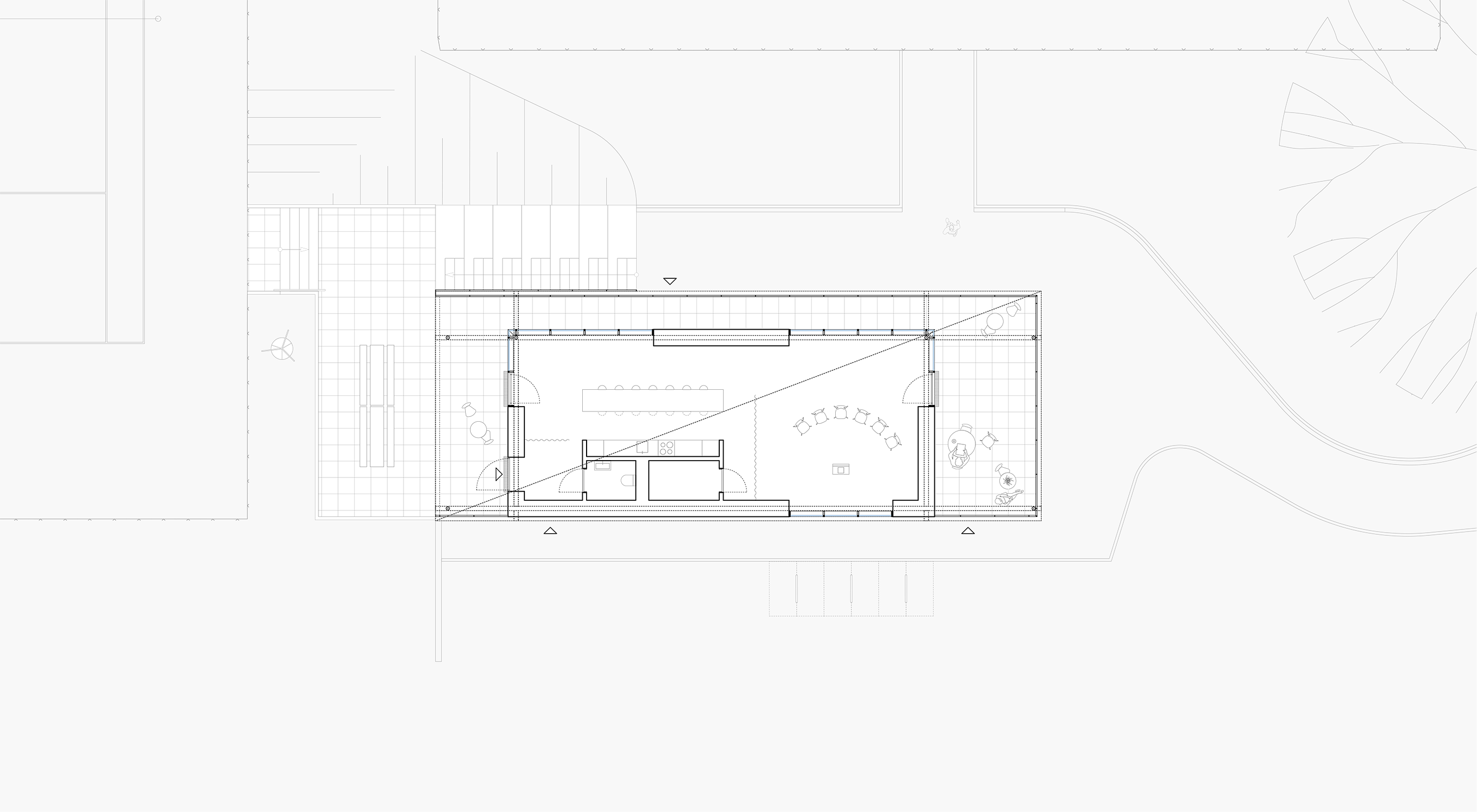

Das Grundstück ist geprägt von einem mittig verlaufenden Niveauunterschied zwischen den Plätzen. Der Ausläufer des Frackersberg läuft hier sanft zum Vichtbach hin aus. Der Unterschied beträgt in etwa eine Geschosshöhe. Dieser bietet sich idealerweise zur Einbettung des Clubheims in die Landschaft an. Ein Plateau, welches in das Tal der Finsterau hinausragt, strukturiert zudem die Platzanlage. Ein Untergeschoss bildet den Sockel aus, auf dem im Obergeschoss das Plateau den Blick über die Anlage ermöglicht. Das UG liegt auf dem Niveau der unteren Platzebene. Die Geschosshöhe entspricht etwa dem Höhenunterschied der vorhandenen Topografie und bettet sich somit in das Gelände ein. Auf der Geschossdecke des UG ergibt sich eine große Freifläche auf dem Niveau der oberen Platzanlage. Sie knüpft hier nicht nur an das Terrain an, sie gibt auch großzügige Aussicht auf die Sportstätte und die umgebende Landschaft. Die exponierte Lage bietet sich idealerweise als Ort der Zusammenkunft und gemeinschaftlicher Nutzung an. Ein Versorgungsblock beherbergt hier eine Aufwärmküche, einen Thekenbereich und einen kleinen Versorgungsraum, um die Fläche zu bespielen. Sorgfältig platzierte Wandscheiben bieten gezielte Aussichten und bilden einen Innenraum aus, der sich in Windfang, Thekenbereich und Gastraum gliedert und nach Anlass zuschalten oder abtrennen lässt.

Die Fläche über dem Sockelgeschoss erhält ein auf den Wandscheiben liegendes Dach. Zum einen entstehen überdachte Außenbereiche, zum anderen kompensieren wir so konstruktiv einen aufwendigen Sonnenschutz. Der überdachte Außenbereich versteht sich als erweiterter Innenraum, der über Öffnungen der Fassade aktiviert wird. Die Erschließung erfolgt über eine Freitreppe im Außenbereich vom Niveau UG zum Niveau OG. Die Treppe wird eingebettet in große Blockstufen, die als Sitzstufen zum Verweilen einladen.

Für die Umsetzung des Entwurfs verfolgen die Entwurfsverfasser den Ansatz überflüssige Bauteile und komplexe Aufbauten und Technik zu vermeiden und wegzulassen. Wesentliche Aspekte sind die folgenden:

Um komplexe Wandaufbauten zu vermeiden und einschichtig zu arbeiten, bietet sich auch aufgrund der Lage im und am Erdreich die massive Ausführung mit Leichtbeton an. Die massive Ausführung des Sockels stellt zudem eine für die Region typische Bauweise dar, die in einem von Hochwasser geprägten Tal eine natürliche Wehrhaftigkeit mitbringt und Langlebigkeit verspricht. Tiefe Fenster und Türlaibungen, sowie große Dachüberstände reduzieren konstruktiv die Sonneneinstrahlung und Aufheizung des Gebäudes. Ziel ist es anfälligen und wartungsintensiven Sonnenschutz zu vermeiden. Der Innenausbau bietet sich in Trocken- bzw. Holzbauweise an. Grundsätzlich gilt es weniger Gewerke in die Umsetzung einzubinden und so den Abstimmungsaufwand und Abhängigkeiten untereinander zu reduzieren. Auf eine innenliegende Erschließung wird verzichtet. Die im Außenbereich notwendige Freitreppe dient so auch der Erschließung des Obergeschosses.

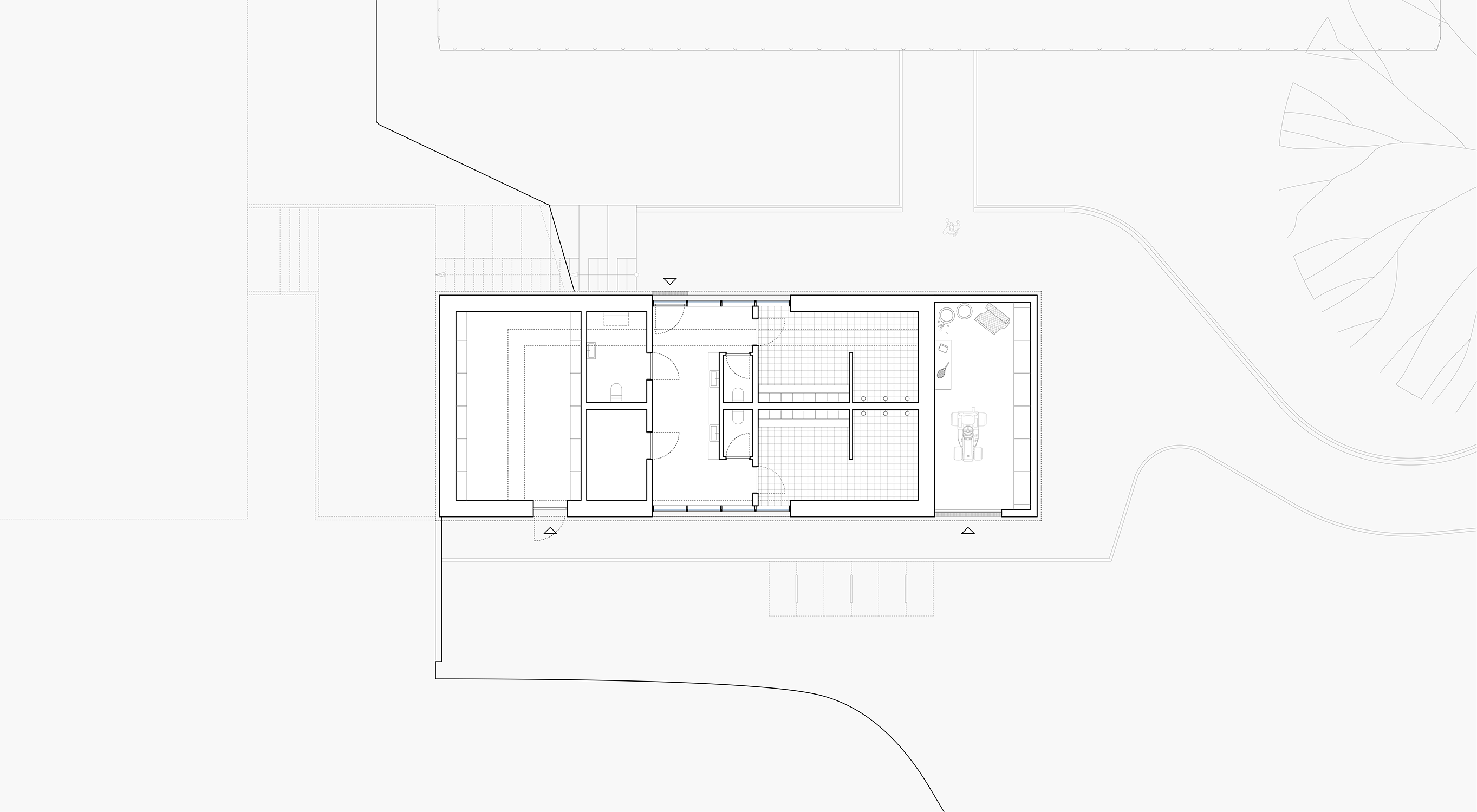

Die Dachkonstruktion erfolgt in einer massiven Holzbauweise. Brettsperrholz-Deckenplatten mit 180mm Stärke liegen auf den Wandscheiben und Stützen liegenden Unterzügen. Die individuelle Attikaausbildung wird mit Blechscharen bekleidet. Für die Gefälledämmung auf dem Flachdach bieten sich Polyurethan-Hartschaumplatten an, die aufgrund Ihrer hochwertigen Wämeschutzeigenschaften einen geringeren Dachaufbau ermöglichen. Der Leitsatz der Vereinfachung und des Weglassens lässt sich in der Gestalt des Vereinsheims ablesen. Der Subtraktive Umgang mit dem Sockel, die bedachte Ausbildung des Innenraums auf dem Sockelgeschoss durch massive Wandscheiben, sowie das Auflegen des Daches auf diesen folgen grundliegenden und materialgerechten Prinzipien des Bauens und sind als solche klar nachvollziehbar und ablesbar. Die Anordnung des Raumprogramms ist funktional und verzichtet durch ihre geschossweise Trennung und klare Zuordnung auf Kompromisse: Umkleide und Platzbetrieb unten, Gemeinschaft und Zusammenkunft oben.

Projektleitung: Jonas Römer Mitarbeit: David Bulenda, Tim Roth Visualisierung: Atelier Zugvogel